| Appendix 2 取りこぼした定理 2 | ||

| f-denshi.com [目次へ]最終更新日: | ||

| サイト検索 | ||

[1] 正則関数は,次に説明するような「一致の定理」と呼ばれる性質をもっています。正則関数には非常に強い制限があるため,自由に正則関数を”創作”することができないというのがその定理の意味するところです。どういうことかと言えば,ある点でない微小な領域で正則関数を定義すれば,その関数の定義が可能な全領域にわたってその関数は定まってしまうというのです。一を聞いて百を知ることが可能なのです。

| 一致の定理 領域D上で定義された2つの正則関数,f(z),g(z)がD内の異なる2点 を結ぶ曲線 L 上で一致すれば,この2つの関数はD上で恒等的に等しい。 |

[証明] 曲線Lを正則な曲線[#]となるようにパラメーター t を用いて表しておくと,L 上の点を

[証明] 曲線Lを正則な曲線[#]となるようにパラメーター t を用いて表しておくと,L 上の点を

z(t),z'(t)≠0 : 0≦t≦1

と書くことができます。定理の出発点となる仮定は,

f(z(t))=g(z(t))

が L 上で成り立つということになります。この式を t で微分すると,

df ・ dz = dg ・ dz dz dt dz dt

この両辺を dz/dt (≠0 )で除すと,f'(z)=g'(z) となり,導関数も L 上で等しいことがわかります。このような計算を繰り返せば,n階導関数についても,

f(n)(z)=g(n)(z) ; n=1,2,3・・・, z∈L ・・・・・・・・・・ (1)

であることが導かれます。

[2] 次に,L上の適当な点 a∈L を中心とする円周 A がすべてDに含まれるような半径の円を考えます( II )。すると,この円の内部の点 z (∈D)における正則関数f(z),g(z)は, a の周りで,

f(z)=f(a)+ f'(a) (z−a)+ f''(a) (z−a)2+・・・・+ f(n)(a) (z−a)n +・・・ 1! 2! n!

g(z)=g(a)+ g'(a) (z−a)+ g''(a) (z−a)2+・・・・+ g(n)(a) (z−a)n +・・・ 1! 2! n!

とテーラー展開できます[#]。ここで(1)が成り立つので各関数の展開項すべてが等しいことがわかります。すなわち,この円A の内部で f(z)=g(z)が成り立ちます。よって,f(z)=g(z)が成り立つ範囲が

直線L ⇒ 直線 L ∪ [ 円A の内部 ]

に拡大されたわけです。

[3] さらに,円A の中に中心 a とは異なる点 b を十分円周Aの近くにとり,この b を中心とする円周B をD からはみ出さないような半径で考えます。すると,この円Bの内部の点 z (もちろん,z∈D でもある)における f(z),g(z)は b 点の周りでテーラー展開することが可能なので先程と同様に考え,

「円B 内で f(z)=g(z)が成り立つ」

ことがわかります。ところが,A∩B≠φなので,この交わり部分を介して,f(z)=g(z)の成り立つ範囲が,

直線 L ∪[円A∪B の内部 ]

と拡大したことになります。これを繰り返して行けば最終的に f(z)=g(z) が成り立つ範囲が領域D全体まで拡大されます。すなわち,冒頭の定理の主張が成り立つのです。

同じ内容の定理を挙げておきます。

| 一致の定理の系 (1) 領域D上で定義された2つの正則関数,f(z),g(z)がD内の1点 aで, f(a)=g(a),f(n)(a)=g(n)(a) ; n=1,2,3,・・・ ならば,この2つの関数はD上で恒等的に等しい。 (2) 領域D上で定義された2つの正則関数,f(z),g(z)がD内の1点 に収束する相異なる点列{zk}について, f(zk)=g(zk) ; k=1,2,3,・・・ ならば,この2つの関数はD上で恒等的に等しい。 |

注意

(1)は正則関数に限らず,実数上のC∞級関数であれば,f(x)=g(x)が成立して当たり前のように思われますが,テーラー展開できない点を持つ(実数)関数 [#] から定義される”切断関数”を利用すると反例を作ることができるのです。おそろしやー!

また,(1)は,h(n)(a)≡f(n)(a)−g(n)(a) (n=0,1,2,...) を考えて,

h(n)(a)=0 ⇒ h(z)=0 (z∈D)

と言い直すこともできます。

本文中で,f(z)=z の定積分を原始関数を用いて計算する場合,あたかもzが実数であるかのように原始関数F(z)=z2/2+(定数=0とおく)として構わないとしました。その第一の理由は,正則関数に対する原始関数の存在を保証する定理です。そして残りの理由は,一致の定理により,実数関数から複素領域への関数の拡張が可能なことにあります。

実軸上の実数関数,f(x)=x,F(x)=x2/2 はどちらも複素平面上の関数 f(z),F(z)へその形のままで拡張することができます。ここで,F(z)=z2/2の導関数が,F’(z)≠z と仮定すると,特に実軸上では,F’(x)≠x となりますが,これは実数関数において,F’(x)=x であることに反します。つまり,f(z)の原始関数は実数と同様の形,F(z)=z2/2 でなければつじつまが合わないことが分かります。

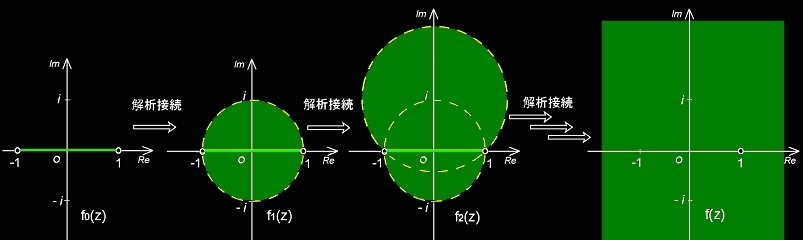

f(x)=x から f(z)=z への拡張は,定義域を実数(実軸上)から複素数(ガウス平面上)へ拡大したことになりますが,一般的に一致の定理を利用した関数の定義域の拡大を解析接続といいます。

解析接続の具体例

正則関数をでっちあげる(定義する)王道は,べき級数関数を解析接続していく方法です。

具体的に示しましょう。

まず,実数上のべき級数関数,

f0(x)= 1+x+x2+・・・+xn+ ・・・・

を考えます。この関数は,定義域が,-1<x<1 であれば,収束して意味を持ちます(収束半径=1)。

次に,この定義域で収束する等比級数の公式,

1 = 1+x+x2+・・・+xn+ ・・・・ 1−x

を念頭において,

f1(z)≡ 1 = 1+z+z2+・・・+zn+ ・・・・ 1−z

を考えると,この関数f1(z)の収束域は,|z|<1 であり,これはf0(x)と共通の定義域 -1<x<1 において一致の定理を適用すれば,複素関数とみなしたf0(z)と同一の関数です。つまり,f0(z)の定義域が複素平面上の,「線分 -1<x<1」 から複素平面上の,「開円板 |z|< 1」 へ拡張(解析接続)されたわけです。

さらに,

1 = 1 1 = (z−c)n ・・・[*] 1−z 1−c

1− z−c 1−c (1−c)n+1

と変形すると,右辺の級数の収束条件は,

|z−c| <1 |1−c|

ですが,特に,この範囲がf1(z)の定義域と被るように,c=i として,次のベキ級数関数,

f2(z)= 1 (z−i )n : | z−i |<21/2 (1−i )n+1

を考えると,これは,f1(z)の定義域の拡大(解析接続)になっています。(下図参照)

cは1以外のどんな値でも採用することができますから,上のような解析接続を繰り返して,

複素関数 f(z)= 1 の定義域を,z=1 を除く複素平面全体へ 1−z

拡張できることも分かります。このように正則関数は実数軸から解き放たれて,不自由に複素平面へ羽ばたいてゆくのです。

|

|||||

|

注意:[*]によって,変形したため,見かけは異なっていますが,f0(z)=f1(z)=・・・=f(z) であり,解析接続でやっていることといえば,同一関数の定義域の拡張なのです。「一致の定理」という用語の響きから,f0(z)=f1(z)=・・・=f(z) が証明されたかのように捉えると本質を誤ることになります。

[1] 一致の定理の応用として次の有名な定理があります。

|

最大値の原理: 複素関数 f(z) が領域Dで正則,その境界を含めた閉領域( D~ )で連続とする。そのとき,複素関数 f(z) の絶対値|f(z)|の最大値はかならず境界∂D上でとる。さらに,f(z)が零点をもたないならば,|f(z)|の最小値も境界∂D上でとる。 (零点に関する条件が抜けていたので追加しました。kumonさんよりご指摘。2014/6/7) |

この定理のイミは,連続関数: z→w によって,z-平面上の閉領域D~が w-平面上の

E に移ったとすれば,E の原点から一番遠いところの点,および,一番近いところの点は,D~の境界∂D=C

から移ってきた点であることを主張しています。(右図参照)

この定理のイミは,連続関数: z→w によって,z-平面上の閉領域D~が w-平面上の

E に移ったとすれば,E の原点から一番遠いところの点,および,一番近いところの点は,D~の境界∂D=C

から移ってきた点であることを主張しています。(右図参照)

[ 証明 ]

もし,D~で f(z)=c (定数) ならば広い意味で,「最大値=最小値=c」 が境界上で成り立つので,f(z)が定数関数でないときを考えます。

証明は,

「|f(z)|が(境界上でない)内点 x0∈D で最大値をとったとき

⇒ f(z)は定数である。」 ・・・・・・[*]

を証明することでその対偶:「f(z)が定数でなければ,内点で最大値をとらない」を示します。

を証明することでその対偶:「f(z)が定数でなければ,内点で最大値をとらない」を示します。

[2] 証明のポイントとなるのは,D 内に含まれる任意の点 a を中心とする円周 C についてのコーシーの積分表示[#]です。このとき,右図に示すように半径 r を十分小さくし,どんな a∈D に対しても C とその内部がすべてD に含まれるようにしておきます。|f(z)|の定義域をこのC上に制限して考えれば,|f(z)|は有界な閉領域で定義された実数値をとる連続関数となるので,必ず定義域(C上)で最大値,最小値をとります[#]。その最大値を M ’とすれば,コーシーの積分公式を使って,

|f(a)|= 1 f(z) dz 2πi z−a

≦ 1 |f(z)| |dz| 2πi |z−a|

≦ M’・2πr =M’ (等号はC上で恒等的に|f(z)|=M 定数関数のときのみ) 2πr

が導かれます[#]。同様にC上での最小値を m’ とすれば, m’≦|f(a)|を導くこともできます。すなわち,

m’≦|f(a)|≦M’ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)

が成り立ちます。|f(a)|は円周Cでとり得る値より大きな値や小さな値をもつことができません。

(ラフに考えるならば a はD の任意の点なので,a が D内を動き回れば,|f(z)|のD~上の最大値,最小値の''候補''は上式によってどんどん境界の方へ追いやられ,最後には∂Dに追い詰められるであろうことが推測できます。)

[3] さて,これからが証明です。D の内部の点 z=z0 で|f(z)|が最大値Mをとったと仮定します。ここで,z0に中心に持ち,D内に含まれる円C0を考えると,(1)より,|f(z0)| はC0上の最大値M’より大きくありませんが,今,D内での最大値がMなので,M’=Mであって,

「円周 C0上で,|f(z)|=M (定数関数)」

でなければいけません。さらに,|f(z)|=M 定数 ならば,絶対値をはずして, f(z)=M もいえます [#]。

[4] ところが一致の定理 [#] から,

「円周 C0上で,f(z)=M ⇒ D上で恒等的に f(z)=M」

がいえます。なぜならば,D上で定義された定数関数:g(z)=M を考えると,D内の曲線C0上で,f(z)=g(z)=M であることから,D上で恒等的に f(z)=g(z)=M であることが導かれるからです。以上,[*]が証明できました。そして,[*]の待遇を取れば,

「f(z)が定数でなければ,|f(z)|は内点 z0∈D で最大値をとらない。」

[5] 同様に,1/|f(z)|を考えれば,境界∂D上で最小値を取ることも証明できます。

補足: |f(z)|=M ⇒ f(z)=M の証明 |f(z)|2=f(z)・f*(z)=M2 より,f*(z)=M2 / f(z)。ところが,f(z)が正則関数ならば,zだけで表せる関数であり,f*(z)はzをz*に置き換えた関数であるが,これが正則となる(つまり,z*を含まない)のはf(z)が定数関数のときだけである。

| リウヴィルの定理 (リューヴィルの定理) f(z)が全複素平面で有界な正則関数(|f(z)|≦M ならば,f(z)=定数である。 |

[1] f(z)がある領域Dで正則ならば,

(1) f(z)はテーラー展開可能

また,同じ領域で,f'(z)≡0 ならば,

(2) f(n)(z)=0 (n=1,2,3,・・・) ⇒ 1次の項以上はすべて0

なので,f(z)は定数項だけをもつ定数関数であることがわかります。つまり,全複素平面上で f'(z)≡0 が示されれば定理の証明となります。

[2] そこで,原点を中心とする半径 r の円周 C に沿って f'(z) のコーシーの積分公式 [#] を書き下ろすと,

|f'(z)|= 1 f(ζ−z) dζ 2πi (ζ−a)2

≦ M 1 |dζ| ←|f(z)|≦M より 2π |ζ−z|2

≦ M 2πr = M・r 2π (r−|z|)2 (r−|z|)2

が成り立ちます。(最後の行へは|ζ−z|≧|ζ|−|z|を使いました。)

f(z)は全複素平面で正則であることから上式の半径 r はいくらでも大きくとれます。よって,r

→ ∞ として,

|f'(z)|≦0

が全複素平面上の任意のzについていえます。証明終わり。